障害者でも職業訓練は受講できる|障害年金をもらいながら受給できる手当・給付金も紹介

障害者の方の中には、ハローワークの職業訓練でスキルを身につけて、就職を目指したいと考えている人もいるでしょう。

職業訓練では、短期間で専門スキルを学習できるので、早期就職も叶えられる利点があります。

しかし、一般の職業訓練では、個々のペースに関係なく授業は進んでいきます。

障害の症状によっては、授業についていけなくて、スキルが身につかないまま訓練が終了してしまうこともあり得るでしょう。

そこで本記事では、障害者の方が受講できる職業訓練の種類や選び方を解説しています。

記事を読むと、障害年金と一緒にもらえる給付金もわかるので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに、最近では完全オンラインかつ受講費無料で受けられる職業訓練があるんです。

完全オンラインの職業訓練の雰囲気をサクッと知るには無料体験講座がおすすめですよ!

↓↓↓以下のバナーから公式LINEに登録して、体験動画を見てみてください↓↓↓

目次

障害者でも一般の職業訓練を受講できる

障害者の方でも、一般の職業訓練を受講できます。

一般の職業訓練について、以下の3つの項目を見ていきましょう。

- オンライン講座も充実している「求職者支援訓練」

- 国家資格や専門スキル取得も目指せる「公共職業訓練」

- 職業訓練を受講するまでの流れ

訓練の内容から申し込み方法まで、詳しく解説していきます。

オンライン講座も充実している「求職者支援訓練」

一般の職業訓練には2種類あり、その一つが「求職者支援訓練」です。

求職者支援訓練には、失業保険の受給資格がない方でも受講できる特徴があります。

オンラインで受講できるコースも充実しているため、通学に不安がある方でも受講しやすい点がメリットです。

ちなみに「ジョブトレ」でも、求職者支援訓練をオンラインで行なっています。

メインの動画学習中は、体調に合わせて自分のペースで受講できます。

また、訓練に加えて「キャリアコンサルティング相談」や「就活個別相談」もオンラインで実施しているので、就職活動のサポートも充実した環境です。

「ジョブトレ」について気になる方は、以下のリンクから「無料講座」を体験してみてください。

国家資格や専門スキル取得も目指せる「公共職業訓練」

公共職業訓練には、失業保険の受給資格がある方を対象としている特徴があります。

求職者支援訓練との大きな違いは、国家資格や専門スキルの取得を目指せる専門人材育成訓練がある点です。

ただし、専門人材育成訓練に申し込むには、ハローワークでジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けて、訓練の必要性が認められなくてはなりません。

また、訓練期間は1〜2年間と長期になるため、教材費が高額になる可能性もあります。

受講を希望する方は、事前に管轄のハローワークに確認しておきましょう。

募集期間中の訓練について詳しく知りたい方は「ハローワークインターネットサービス – 職業訓練検索・一覧」で検索してみてください。

参考:訓練情報の検索のしかた

職業訓練を受講するまでの流れ

職業訓練を受講するまでの流れは「職業訓練の申し込みの流れ8STEP|申込書の書き方や必要なものも解説」で詳しく解説しています。

申込方法や面接のコツまで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

障害者向けの職業訓練なら状況に応じた配慮がある

障害の症状によって配慮が必要な方は、障害者訓練を検討しましょう。

障害者訓練について、以下の3つの項目を解説していきます。

- 障害者訓練を受講する条件

- 障害者訓練に申し込む流れ

- 障害者訓練が受講できる施設

受講する条件や申し込み方法まで、詳しく見ていきましょう。

障害者訓練を受講する条件

障害者訓練は、個々の障害の症状に応じて、必要な配慮を受けながら職業訓練を受講できる制度です。

受講するための条件の一例は、以下のとおりになります。

- 障害者手帳を持っていること(例外あり)

- ハローワークに求職申込をすること

- 職業訓練によって就職が見込めること

- 職業訓練の受講意欲と就職する意欲があること

- 1日6〜8時間の授業を継続して受講できること

- 障害もしくは症状が安定していること

- 集団生活に適応できること

- 校内生活において介護が必要ないこと

選択する訓練施設や地域によって、条件が異なる場合もあります。

受講する際は、必ず利用する施設の受講条件を確認してください。

障害者訓練に申し込む流れ

障害者訓練に申し込む流れは、以下のとおりです。

- ハローワークに求職申込をする

- ハローワークで職業相談をする

- 応募書類一式をハローワークに提出する

- ハローワークから「選考受付票」が発行される

- 選考試験を受ける

入校後のミスマッチを防ぐためにも、申込前に施設の見学会に参加しておくと良いでしょう。

また、準備する応募書類は、以下のとおりになります。

- 入校願書

- 診断書

- 障害者手帳の写し(例外あり)

入校願書や診断書は、ハローワークで入手できます。

記入方法がわからないときは、ハローワークの職員に相談しましょう。

障害者訓練が受講できる施設

障害者訓練が受講できる施設は、以下のとおりです。

- 職業リハビリテーションセンター

- 障害者職業能力開発校

- 一般の職業能力開発校

- 委託を受けた民間機関等

それぞれの所在地については「ハロートレーニング(障害者訓練) |厚生労働省」から確認できます。

就労移行支援なら職場定着までサポートを利用できる

障害者の方は、職業訓練以外にも就労移行支援で就職に向けた訓練を受講できます。

就労移行支援について、以下の3つの項目を見ていきましょう。

- 就労移行支援とは障害者向けの就労支援サービス

- 就労移行支援と職業訓練の違い

- 就労支援を利用する流れ

職業訓練との違いについても、詳しく解説していきます。

就労移行支援とは障害者向けの就労支援サービス

就労移行支援とは、一般就労を目指す障害者の方に向けたトレーニングや、就職後のサポートを目的とした「障害福祉サービス」の一つです。

利用するには、以下の条件を満たすことが必要です。

- 一般就労を目指していること

- 65歳未満であること

- 精神障害・知的障害・発達障害・身体障害などの障害がある方

- 障害者総合支援法の対象疾病となる難病などのある方

個別に訓練カリキュラムが作成されるので、自分のペースに合わせて学習を進められる特徴があります。

たとえば、まずは週1日から通所を始めたり、途中で訓練内容を変更したりも可能です。

また、実際の職場体験ができるように、企業と連携した職場実習なども利用できます。

就労移行支援を利用することで、時間をかけて就職に向けた準備が進められます。

就労移行支援と職業訓練の違い

就労移行支援と職業訓練の違いは、以下の表をご覧ください。

| 職業訓練 | 障害者訓練 | 就労移行支援 | |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 求職している人 | 求職している障害者 | 求職している障害者 |

| 失業保険の受給 | ○ | ○ | ○ |

| 失業保険の受給延長 | ○ | ○ | X |

| 障害年金 | ○ | ○ | ○ |

| アルバイトやパート | ○ | ○ | X |

| 訓練中の配慮 | X | ○ | ○ |

| スケジュールの変更 | X | X | ○ |

| 職場定着サポート | X | X | ○ |

| 就職活動支援 | ○ | ○ | ○ |

| 利用期間 | 2カ月〜2年 | 6カ月〜2年 | 原則2年 |

| 利用料 | 教材費のみ | 教材費のみ | 有(世帯の収入による) |

障害者の方にとって、就労移行支援と職業訓練の大きな違いは、自分のペースに合わせて訓練スケジュールを組めるかどうかです。

そのため、就労移行支援の方が、障害の症状に合わせた訓練スケジュールを組めるメリットがあります。

ただし、就労移行支援の利用中はアルバイトやパートは禁止されています。また、職業訓練のように失業保険の受給延長も利用できません。

職業訓練と就労移行支援を検討する際は、障害に対する配慮だけでなく、生活費についても考慮しておく必要があります。

就労移行支援を利用する流れ

就労移行支援を利用する流れは、以下のとおりです。

- 利用する就労移行支援事業所を探す

- 就労移行支援事業所を見学する

- 居住地の障害福祉課で「障害福祉サービス受給者証」を申請する

- 就労移行支援事業所と利用契約を交わす

- 就労移行支援の利用を開始する

障害福祉サービス受給者証を交付してもらうには「サービスを利用する計画案の提出」や「自治体の職員による調査」がある場合があります。

また、障害福祉サービス受給者証を申請する際には、以下の3点を持参しましょう。

- 印鑑

- 住所・氏名がわかるもの(運転免許証やマイナンバーカード)

- 障害者手帳または医師の診断書や通院記録

お近くの就労移行支援事業所を探すときは「障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET」を利用すると、市区町村まで細かく検索できます。

障害者は職業訓練と就労移行支援のどちらを選ぶべき?

障害者の方の中には、職業訓練と就労移行支援のどちらを選ぶべきか迷う方もいるでしょう。

それぞれに向いている人の特徴をまとめたので、選ぶときの参考にしてください。

一般の職業訓練に向いている人の特徴

職業訓練に向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 週5日の授業を受講する体力がある

- 失業保険の受給延長を希望している

- 訓練中にアルバイトやパートを検討している

- 就労移行支援に希望の訓練がない

- 短期間で就職を目指している

一般の職業訓練では、短期間で専門的なスキルの習得を目指せます。

さまざまな分野のコースが用意されているので、就職先の選択肢が多い点が特徴です。

ただし、障害に応じた配慮が受けられることは少ないため、学習ペースについていけない可能性も想定されます。

障害の症状によっては、希望するコースがあるなら、障害者訓練を選択した方が良い場合もあるでしょう。

できる限り負担を抑えて訓練を受講するなら、オンラインのコースを選択するのも一つの手段です。

ちなみに「ジョブトレ」では、メインの動画学習中は、体調に合わせて自分のペースで受講できます。

オンラインで受講できる職業訓練については「オンライン(eラーニング)の職業訓練|授業内容と面接対策を紹介」でまとめているので、参考にしてください。

障害者訓練に向いている人の特徴

障害者訓練に向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 障害者手帳を保有している(例外あり)

- 週5日の授業を受講する体力がある

- 障害に応じた配慮を求めている

- 専門性の高い訓練を希望している

- 障害者雇用も視野に入れている

障害者訓練では、障害の症状によって配慮を受けながら訓練を受講できます。

一般の職業訓練のように、プログラミングやWebデザインなど専門性の高い訓練も選択可能です。

ただし、原則として週5日の授業への参加が必要になるため、障害の症状によっては受講が難しい場合もあります。

また、集団生活への適応が難しかったり、常に介護が必要であったりすると、訓練の選考に落ちてしまうことも考えられます。

利用する施設の雰囲気やどこまでの配慮が受けられるか把握するためにも、受講前に見学会に参加しておくと良いでしょう。

就労移行支援に向いている人の特徴

就労移行支援に向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 自分のペースに合わせた訓練スケジュールを希望している

- 障害に応じた配慮を求めている

- 訓練中に働かなくても生活に困らない

- 生活面やメンタル面の改善も目標にしている

- 職場定着までサポートを希望している

就労移行支援では、自分のペースに合わせたスケジュールで訓練を進められます。

そのため、職業訓練を受講するよりも不安を取り除いて、就職に向けた準備を進められるでしょう。

しかし、中長期的に訓練を進めていく特性であるため、すぐに就職を目指したい方には向いていない可能性もあります。

また、就労以降支援を利用中は、アルバイトやパートは禁止されています。

生活費に不安がある場合は、給付金の利用や親族からの支援も検討する必要があるでしょう。

ちなみに離職してから1年経っていなければ、失業保険が受給できます。

障害年金と併給できるので、手続き方法が気になる方は「失業保険をもらうには?|受給条件や給付日数、手続き方法について解説」もあわせてご覧ください。

障害年金をもらいながら職業訓練中に受給できる手当・給付金

障害年金をもらいながら職業訓練中に受給できる手当・給付金は、以下のとおりです。

- 失業保険

- 訓練延長給付金

- 職業訓練受講手当

それぞれの特徴や受給条件について、詳しく見ていきましょう。

失業保険

失業保険とは、離職したときから再就職するまでの一定期間に支給される手当のことです。

受給できる期間は、離職した理由や雇用保険の加入期間によって決まります。

失業保険を受給するために必要な条件は、以下のとおりです。

- ハローワークに求職申込していること

- 失業の状態であること

- 就職する意思や能力があること

- 離職の日以前2年間に雇用保険の加入期間が12カ月以上あること(自己都合退職の場合)

- 離職の日以前2年間に雇用保険の加入期間が6カ月以上あること(会社都合退職の場合)

障害年金を受給している方でも、失業保険の受給条件を満たしていると申請できます。

また、離職した障害者の方は「就職困難者」に分類されるため、一般の離職者よりも受給期間が長い特徴があります。

参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

失業保険の手続きについては「失業保険をもらうには?|受給条件や給付日数、手続き方法について解説」を参考にしてください。

訓練延長給付金

訓練延長給付金とは、職業訓練の受講にともなって、ハローワークに認められると失業保険の受給期間が延長される制度です。

受給するために必要な条件は、以下のとおりです。

- ハローワークで職業訓練の受講指示を受けること

- 所定給付日数の2/3を終了する前に訓練を開始すること

- 受講期間が2年以内のコースを受けること

- 過去1年以内に公共職業訓練を受講していないこと

障害年金を受給している方でも、条件を満たすと訓練延長給付金を申請できます。

訓練延長給付金について気になる方は「職業訓練の訓練延長給付金とは?条件や注意点をわかりやすく解説」で詳しくまとめているので、あわせてご覧ください。

職業訓練受講手当

職業訓練受講手当とは、職業訓練中に一定の条件を満たすと月10万円の手当が受給できる制度です。

受給するために必要な条件は、以下のとおりです。

- 失業保険の受給資格がないこと

- 本人収入が8万円以下であること

- 世帯全体収入が月30万円以下であること

- 世帯全体の金融資産が30万円以下であること

- 訓練実施日にすべて出席すること(やむを得ない理由があっても8割以上出席)

- 世帯の中で他に職業訓練受講給付金を受けている者がいないこと

- 過去3年間で不正受給をおこなっていないこと

- 過去6年間に職業訓練受講給付金を受給していないこと

障害年金を受給している方でも、条件を満たすと職業訓練受講手当を申請できます。

ただし、受給中でも条件から外れてしまうと支給が停止される可能性がある点は考慮しておきましょう。

職業訓練受講手当の手続き方法や注意点については「職業訓練受講給付金はもらえる?条件や審査の注意点をわかりやすく解説 」で詳しく解説しています。

FAQよくある質問

障害者向けにプログラミングの職業訓練はある?

障害者訓練でも、プログラミングコースを選択できます。

たとえば、埼玉県にある「国立職業リハビリテーションセンター」の情報系コースでは、以下のような訓練が受講できます。

- ネットワークやセキュリティに関する基礎

- プログラミング言語(JavaやC言語など)

- Webページに関する基礎

- プログラム設計に関する基礎

プログラミング未経験から就職を目指せるカリキュラムが組まれています。

ただし、向き不向きがあるため、受講すると必ずプログラマーになれるわけではありません。

受講後のミスマッチを防ぐためにも、あらかじめ自主的にプログラミングについて情報収集しておくと良いでしょう。

居住地の職業訓練は「ハローワークインターネットサービス – 職業訓練検索・一覧」から検索できます。

参考:訓練情報の検索のしかた

障害者訓練を実施する職業能力開発校の過去問はある?

職業能力開発校では、過去問を公開している地域と見本問題を公開している地域に分かれます。

いずれも、試験内容は中学校卒業程度の国語と数学です。

お近くの職業能力開発校の過去問や見本問題については、それぞれの公式サイトから確認してみましょう。

職業能力開発校の公式サイトは「ハロートレーニング(障害者訓練) |厚生労働省」に地域ごとのリンクが設置されています。

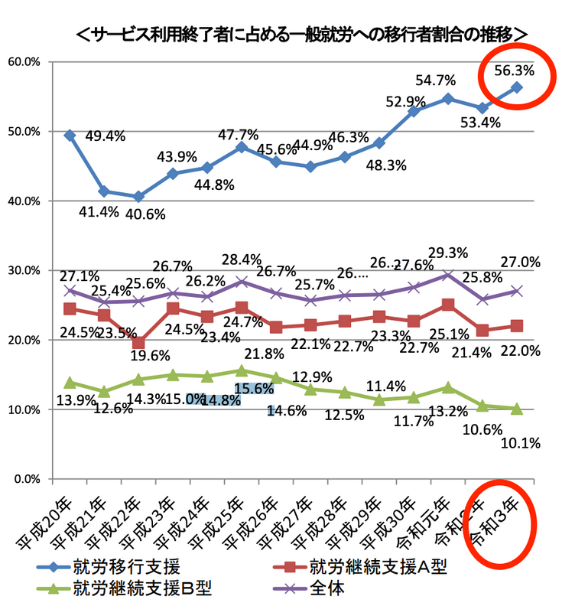

就労移行支援を利用した人の就職率はどれくらい?

就労移行支援を利用して、一般就労した人の割合は56.3%(令和3年時点)です。

令和3年においては前年の約15%増で、平成22年から右肩上がりで増加傾向にあります。

障害者が就職できる仕事の具体例はある?

障害者の方が就職できる業界は、さまざまあります。

一例を紹介すると、以下のとおりです。

- 一般企業の事務

- 飲食店

- 建設会社

- 介護施設

- プログラマー

職業訓練や就労移行支援などの就労サービスを利用すると、学ぶ内容に合わせて就職先を選べます。

自身に合った就労サービスの選び方は「障害者は職業訓練と就労移行支援のどちらを選ぶべき?」をご覧ください。

さいごに

本記事では、障害者の方でも受講できる職業訓練について解説してきました。

障害者の方が職業訓練を選ぶ際は、障害の症状によって、一般の職業訓練か障害者訓練のどちらを受講するか検討しましょう。

また、就職したあとに職場定着までサポートを受けたい方は、就労移行支援が最適です。

ただし、就労移行支援は中長期の訓練で就職を目指すため、早期就職を目指す方には向いていません。

就労移行支援を利用中は、アルバイトやパートも原則禁止されています。生活費が維持できるかどうかも考慮しておきましょう。

ちなみに「ジョブトレ」では、オンラインで求職者支援訓練をおこなっています。

自宅からPCで訓練を受講できるので、通学の不安や人の目を気にすることもありません。

訓練の他にも「就活個別相談」や「キャリアコンサルティング」も利用できるので、就職活動のサポートも充実しています。

気になる方は、以下のリンクからLINEに登録して「受講診断」を試してみてくださいね。

監修者

平原正浩

ワークキャリア株式会社 求職者支援訓練 本部運営チームリーダー

ワークキャリア株式会社の本部にて、職業訓練校「ジョブトレ」の運営業務全般を統括する。主な業務は訓練制度の把握や訓練運営体制の整備、開校申請など。

ライター

いしい ゆうすけ

Webライター

ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にて、SEOメディアの執筆を担当。過去に販売職から営業職への転職経験あり。自分自身が悩みながら行動した経験をもとに、読者の問題解決につながる記事を目指して執筆している。